Fahrzeuge der Wiener Straßenbahn

II.

Am Anfang stehen die Gedanken

Wie es in den meisten Fall aussah und

ausging…

Manch ein

Straßenbahnfreund (-innen kenne ich keine!) hat schon mal den Wunsch

gehabt, zumindestens eines der geliebten Fahrzeuge für sich zu erwerben.

Dabei steht zumeist der RETTUNGS-Gedanke im Vordergrund, denn es geht in

so gut wie allen Fällen um vor der Ausscheidung und damit der

Verschrottung stehende Wagen.

Tritt solch ein Fan

derartigen Gedanken auch nur irgendwie konkret näher, stehen mehrere

Probleme schlagartig wie eine Wand vor dem armen „Denker“:

|

+

Die

KOSTEN des ERWERBES: sind

kein wirkliches Problem verglichen mit den anderen Soll heißen: nach und nach mussten sie alle vom Netz gebracht werden. |

|

+

Damit ist klar: das fiktiv erworbene Fahrzeug müsste

ABTRANSPORTIERT werden.

Verursacht so

ein

Transport schon mal enorme Kosten, so ist das doch noch das

weit

geringere Problem.

So, das war’s dann mit den

allermeisten derartigen Ambitionen. |

III.1. Die zeitliche Abfolge des Sammlungsbeginns

|

1983:

Ein erster erfolgloser Versuch Um diese Zeit

war ich noch Student mit einem Taschengeld von

umgerechnet 109 Euro/Monat. Damals wurde ein MH

(ex Fahrzeugtype M) nach dem anderen auf das Schrottgleis hinter der

Zentralwerkstätte Simmering geschoben. Mein damaliger Liebling stand auf

dem Freigelände im Bahnhof Favoriten und war dementsprechend schon

witterungsgeschädigt. Ich wollte jedenfalls diesen 6321 (Ex M 4094)

unbedingt vor der Verschrottung bewahren. Aber keine Chance: selbst eine

Intervention von sehr, sehr hoher Stelle, die ich organisieren konnte,

brachte keinerlei Erfolg. Erwerb ja, aber dann umgehend weg vom Netz und

aus! Und so gibt es den armen MH 6321 heute leider nicht mehr! |

|

|

1986:

Noch kein Erfolg, aber es gibt

schon Licht am Ende des Tunnels Im Sommer des

Jahres gab es einen bebilderten Artikel in der Zeitung „Schienenverkehr

aktuell“, der die noch in Wien abgestellten Wagen eines nicht mehr

in Erscheinung tretenden ehemals „legalen“ Straßenbahnfreundevereines

zum Inhalt hatte. Der Autor wies darauf hin, dass diese Fahrzeuge akut

von der Zwangsverschrottung bedroht seien. Einer der Wagen war der

K-Triebwagen 2426 (siehe auch: „Der Verein“). Also habe ich mich ans

Telefon geklemmt und den damaligen Leiter des Wiener Straßenbahnmuseums

angerufen. Antwort: Man kenne diese Wagen und die WVB würden schon

entsprechend handeln. An Privaten, die sich da einmischen, bestünde

keinerlei Bedarf. Also wieder nichts. Aber von nun an begann mich der

Gedanke der Fahrzeugrettung nicht mehr loszulassen. |

Von 1987 an:

Nun geht es ans HANDELN Über

Verbindungen erfuhr ich, dass der letzte alte Schienenschleifwagen 6051

auf den Schrottplatz der damaligen Verwertungsfirma Eltschka am

Franzosengraben gebracht werden würde. Nachdem abgeklärt worden war,

dass das Fahrzeug einige Zeit dort stehen bleiben dürfe, habe ich diesen

Wagen dem Schrotthändler teuer abgekauft. Nachdem ich den Besitzer des K

2426 ausfindig gemacht hatte, kaufte ich auch diesen noch am WVB-Netz

befindlichen Wagen unter Aufnahme eines Kredites bei der längst dahin

geschiedenen Zentralsparkassa („Z“). Der arme 2426 hatte aber KEINE

Erlaubnis, am Netz zu verbleiben, was mir kurze Zeit später ein Brief

der durch die Meldung des Verkaufes aufgescheuchten WVB-Chefetage

deutlich klar gemacht hat – „…müssen

wir auf der Entfernung des Fahrzeuges binnen sechs Wochen bestehen…“. |

|

|

|

|

|

Bild oben: So sah der 2426 bei der

Übernahme aus Foto : Horst Christian |

Die „geretteten“ Waggons auf dem Areal der späteren Müllumladestation Mödling. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass die Vandalen ihr Werk schon begonnen haben. Foto: Leitzmüller |

+ vom Schrotthändler Eltschka am Franzosengraben

+ von den Besitzern der

Altwagen, die auf Spielplätzen Spitalsarealen etc. aufgestellt waren

K 2307 (falsch nummeriert als 2402) in Litschau:

links bald nach der Lieferung (Foto: Gerhard Winkler)

und rechts vor der Übernahme durch uns etwa 14 Jahre später.

So gut wie

alle der in Rede stehenden Wagen waren zum Zeitpunkt ihres Erwerbes akut

bedroht. Sei es durch den drohenden Verlust des Aufstellungsortes, sei

es allein schon durch den schrecklichen Zustand, in dem sich gerade die

Wagen befanden, die Jahre der Freiabstellung hinter sich hatten.

|

Personentriebwagen: HR 6154 (ex H1

2237): wurde schwer witterungsgeschädigt vom Grazer Tramwaymuseum

übernommen Von einer

Privatperson aus unserem Verein erworbene NICHT direkt museumsrelevante

Fahrzeuge: M 4113, MH 6308 (ex

M 4142), letzterer als Tauschobjekt für den sz3

7222 (ex k3

1622) aus dem Motorradmuseum Eggenburg (siehe unten) |

sz1

7166 (ex d2

5085): vom Grazer Tramwaymuseum erworben sz3 7222 (ex k3 1622): vom Motorradmuseum Eggenburg erworben (siehe oben), Diese vier Wagen hatten als Salzwagen überlebt. Der Zustand war entsprechend: Salz, Rost und Dreck auf nahezu jedem cm2!

l 1711, 1758, l3

1896 m3

5325: aus Pöggstall erworben (siehe oben) |

Bild oben: Der

unter Verlust seiner Inneneinrichtung zum Salzwagen umgebaute ehemalige

Personenbeiwagen sz3

7204 im Wintereinsatz

1986/87.

Im Sommer 1987 haben wir den Wagen übernommen.

|

Arbeitstriebwagen: SP 6010,

6014, 6045 |

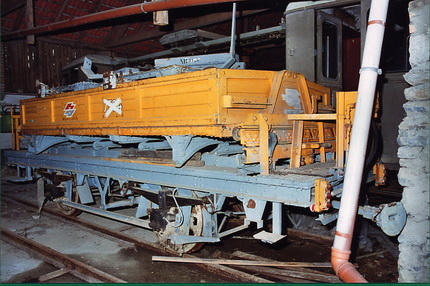

Bild: Sommer 1987, Schrottplatz der Firma

Eltschka.

|

|

Arbeitsbeiwagen: gm 7064,

7066, 7069 |

Bild oben: ko1 7504 mit den beiden st beladen steht - nach dem Erwerb durch uns - sicher unter Dach abgestellt. |

Wir haben also

nicht gekleckert sondern geklotzt, was den Fahrzeugerwerb betrifft.

Etliche Fahrzeuge haben wir dann – immer kostenlos! - an neue Eigentümer

abgegeben, die sie zwischenzeitlich ihrerseits schon vielfach

restauriert haben.

V. Fahrzeugtransporte

|

Anfang der

90er-Jahre machten wir dann Nägel mit Köpfen. Wir kauften den

Mariazellern den Roller ab und erwarben eine ausgeschiedene

SAURER-Zugmaschine des KWD-Liesing, Baujahr 1958. Beide Fahrzeuge wurden

nach einer gründlichen Überarbeitung samt Überprüfung angemeldet und

leisteten uns gute Dienste. In Hinkunft konnten wir unsere Transporte

also in Eigenregie durchführen.

|

|

VI. Fahrzeugrestaurierungen

Da ist man

nun auf einmal Fahrzeugbesitzer. Genau genommen: mehr oder weniger

„Wrackbesitzer“. Die vierrädrigen Lieblinge sind teilweise inkomplett

und weisen außerdem erhebliche Witterungsschäden auf.

|

Die

Basisanforderungen für den Restaurierungsbeginn in der Halle waren nun: + Im Gebäude

musste eine Werkstatt mit den nötigen Werkzeugen eingerichtet werden Damit könnten

dann alle Arbeiten durchgeführt werden, die in unserer Halle möglich

waren. Das waren nahezu sämtliche Sanierungsarbeiten an den Wagenkästen

(+ Dächer und Innenräume). |

|

|

Die

weitergehenden Anforderungen zur Fertigstellung: Unser ehrgeiziges

Ziel, aus den Wracks VOLLKOMMEN sanierte und damit FAHRBEREITE Fahrzeuge

zu schaffen, konnte in unserer Halle natürlich nicht zur Gänze erreicht

werden. Hier gelang uns ein großer Durchbruch. SR DI Josef Michlmayr

(damals Gruppenleiter der Zentralwerkstätte in Simmering) gestattete es

uns, die in der Halle teilsanierten Wagen zur Endfertigung in die

damalige Zentralwerkstätte (heute Hauptwerkstätte) zu bringen. Dort wurden dann

die Fertigstellungsarbeiten in Lohnarbeit durchgeführt: o Ausbinden

der Triebsätze und vollkommene Sanierung derselben, teilweise sogar mit

Motortausch |

|

|

Auf

diese Weise wurden zwischen 1990 und 2005 folgende Wagen komplett

restauriert:

x H1

2237 mit entsprechenden „Wü“-Pickerln sowie Messkarten nach durchgeführter Abnahmefahrt überprüft übergeben. |

|

KH 6377 (ex K 2307): siehe

oben. Wurde Anfang der 2000er-Jahre von der Mariazeller Museumstramway

übernommen und wunderbar in Zustand von 1927 rückversetzt.

L1

2625: kam 2005 nach Wehmingen (bei Hannover) zum Hannover’schen

Strassenbahnmuseum (HSM). Wurde dort mittlerweile aufgearbeitet und ist

häufig fahrend im Einsatz.

sz3

7204 (ex k3

1604): kam 2006 zum HSM, wurde dort bereits teilrestauriert

m3

5325: kam 2006 zum HSM, ist mittlerweile bereits restauriert und wird im

Fahrbetrieb eingesetzt

SP 6010: kam über die

Vermittlung der Mariazeller Museumstramway nach Osteuropa

SP 6014: befindet sich heute im

Rekonstruktionszentrum Traiskirchen des WTM

KO

6131: kam 2006 zum HSM

GP 6418: befindet sich

heute im Rekonstruktionszentrum Traiskirchen des WTM

gm 7064: ist heute bei der

Amsterdamer Museumstramway (gemeinsam mit 6011 und 7053) und wurde dort

hervorragend aufgearbeitet

gm 7066: kam nach

Frankreich (Generatorwagen für M 4098): Verbleib: ?

gm 7069: wurde von Ing.

Rietsch übernommen: Verbleib: ?

kt 7132: heute

Museumstramway Mariazell

ko1

7504: kam 2006 zum HSM

ko3

7517: Verbleib: ?

st: 7119 und 7120: kamen

2006 zum HSM

kl: 7531, 7532, 7533 – heute

alle Museumstramway Mariazell

Als ein Beispiel für eine gelungene

Sanierung behandeln wir hier den

K 2311

|

|

|

Bedeutung für

die Sammlung des Mödlinger Stadtverkehrsmuseums:

2311 war als einer der Stammwagen des Bahnhofes Breitensee in den

50er-Jahren oftmals Sonn- und Feiertagsaushelfer auf Linie 360. Als

K-Wagen in Neukastenversion ist er ein wichtiges Fahrzeug in unserer

Sammlung.

|

Wir

schreiben Anfang Jänner 1988: Der Verein „MStM“ ist ein halbes

Jahr alt. Es ist die Zeit, in der wir alle paar Wochen voller

Elan irgendein neues Fahrzeug erwerben. Und nun Hirtenberg: dort

soll sich seit vielen Jahren auf einem Spielplatz der K-

Triebwagen 2311 (noch nummeriert als Hilfswagen KH 6378)

befinden. In den 70er-Jahren (teilweise auch noch in den 80ern)

war es Mode, ausgediente Straßenbahnwagen auf Spielplätze zu

stellen, um sie dort in der Regel mehr oder minder verrotten zu

lassen. Gesagt, getan - hinein ins Auto und wirklich, kurz nach

der Ortseinfahrt ist rechter Hand ein Kinderspielplatz, der

übrigens heute längst verbaut ist. Zwischen diversen

Spielgeräten steht tatsächlich das neue Objekt unserer Begierde.

Ein erster Blick: Gott sei Dank ist das Fahrzeug ziemlich

komplett, Motoren, Schienenbremsen und sämtliche Dachaufbauten

sind noch vorhanden (das ist für Spielplatzwagen keineswegs

selbstverständlich!). „Komplett“ ist für solch einen Waggon

natürlich ein relativer Begriff, denn natgürlich fehlen

ungezählte kleinere Teile. Vieles ist zu sehen, was uns jedoch,

„grün“ wie wir sind, nicht auffällt: eine rissige, teilweise in

Fetzen herunterhängende Segeltuchdachhaut, viele Faulstellen am

Holz, besonders im Dach- und Vorbaukranzbereich der Plattformen

und ein verdächtig gebuckeltes, sichtlich feuchtes Innendach.

Als mich ein Vereinskollege fragt, wieviel man in das Fahrzeug

wohl werde investieren müssen, bis es wieder wie neu sei, sage

ich, meiner eigenen Wichtigkeit und Erfahrung wohl bewußt: „Na

ja, mit fünfzigtausend Schilling müssen wir schon rechnen!“ Wenn

ich heute - 33 Jahre später und gezeichnet von 18 Jahren

Sanierungserfahrung – an diese tiefschürfende Kostenanalyse von

1988 denke, muß ich über meine grenzenlose Naivität von damals

lachen! K 2426, unsere Ersatzteile und das Gerümpel des Wirtschaftshofes regelrecht hineinzwängen müssen. |

|

|

Dass das

„Hineinzwängen“ wörtlich zu nehmen war, zeigt dieses Bild aus dem Sommer

1988 anschaulich. Erst im nächsten Jahr sollte der Wirtschaftshof samt

seinem Gerümpel die Halle räumen. |

Foto: Ing. Eugen Chasteler. |

|

Noch keine Rede ist von irgendwelchen

Sanierungsleistungen, wir machen uns lediglich daran, den

frisch erworbenen Schatz einmal einer

näheren Inspektion zu unterziehen. Für die Entfernung

erheblicher Teile der Dach- und Vorbaukränze brauchen wir

keinerlei Spezialwerkzeug, da genügen Kaffeelöffel (siehe Bild

rechts).

|

Bild: Der Dachkranz einer Plattform vor Beginn der Sanierung. |

|

Der Innenraum

stellt sich bei näherer Untersuchung als ziemlich verrottet heraus, eine

Sitzbank wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen.

Alles in allem – ein Wrack. Noch Jahre später sollte einer unserer

Tischler sagen: „2311 ? – Benzin

drauf und anzünden!“. Und das, nachdem wir bereits einige Wagen

restauriert hatten! In den 90er-Jahren

kommen unsere ersten Sanierungserfolge. Ende 1992 mache ich den

Tischlern den Vorschlag, 1993 mit der Aufarbeitung des 2311 zu beginnen.

Doch die lehnen das als zu großes Unterfangen ab, sodass KO 6132 in

Angriff genommen wird. 1993 erwerben wir mit dem HR 6154 (ex H1

2237) den ersten und vermutlich einzigen Wiener Laternendachtriebwagen

unserer Sammlung, doch ist der in ähnlichem Zustand wie der 2311. Nun

machen sich die Herren jedoch voller Elan an die Rekonstruktion des

neuen Gefährtes, die über weite Strecken einem Kastenneubau gleichkommt.

Im Juni 2001 kann der 2237 fertig restauriert in der ZW der Wiener

Linien in Betrieb genommen werden. Mit dieser Großrekonstruktion ist der

Bann sozusagen gebrochen und nach zwei erfolgreichen Beiwagensanierungen

(1613 und 1622) erklären sich die Herren Ende August 2000 bereit, mit

dem „großen Brocken“ 2311 zu beginnen. Unser Tischler Eduard Dvorak

befindet sich zu dieser Zeit im 76. Lebensjahr. Drei Jahr lang wird er

nun sein Lebenswerk krönen! Schon bald

nach Beginn der Arbeiten wird klar, dass diese Rekonstruktion noch

wesentlich aufwendiger sein würde, als die des H1

2237. |

Bild oben: Zu Beginn der Sanierung war das angefaulte Holz zu entfernen |

| Eine

Kastenecksäule ist ebenso zu tauschen, wie die kompletten

Vorbau- und Dachkränze und das gesamte äußere Waggondach. Im

weiteren sind neu anzufertigen: Plattformfußböden, sämtliche

inneren Schalungshölzer, alle großen Holzfenster, alle Sitze,

das Innendach, sowie die gesamte Verblechung, etc..Eine neue

Segeltuchdachhaut wird natürlich auch aufgebracht werden, und

die hölzernen Dachaufbauten müssen sämtlich erneuert werden.

|

Bild unten: Die Reparatur ist in vollem Gange

|

|

Die gesamte

Verglasung wird durch Sicherheitsglas ersetzt. Von den 12 Klapp- und 2

Blindtüren bleiben nur Gerippe über, die dann natürlich mit neuen

Elementen komplettiert werden müssen. |

Bild des Innenraumes während der Aufarbeitung.

|

|

Selbstverständlich muss auch alles Fehlende und Defekte (wie u.a. Schienenbrems- und Winkerschalter) am Fahrzeug ersetzt werden, was uns dank unseres gut sortierten Ersatzteillagers möglich ist. In weiten Bereichen muss 2311 natürlich auch neu verkabelt werden. Diese Arbeiten füllen die Jahre 2000 bis 2003 aus. Am 8.

November 2003 kann 2311 zur Fertigstellung in die

Zentralwerkstätte der Wiener Linien überstellt werden. |

B ild oben: Diese demontierten Teile kommen zur Aufarbeitung |

|

Dort wird – wie das bisher bei

allen unseren sanierten Wagen geschehen ist – der gesamte

Untergestellbereich einer gründlichen Revision unterzogen

werden. Arbeiten dieser Art sind in unserer Halle nicht

durchführbar, deswegen sind wir der ZW für ihr Entgegenkommen

sehr dankbar. |

|

Die Befundung ergibt, dass 2311

nicht nur punkto Wagenkasten ein Wrack war, sondern auch schwere

Schäden im Untergestellbereich vorhanden sind. Bei einem der

Motorzahnräder sind die Zacken auf Briefpapierdicke (!)

zusammengeschliffen, Schäden gibt es an quasi allen Lagern, an

den Schienenbremshobeln, und sogar die Ringe für die

Kastentragfedern sind defekt und müssen getauscht werden. Es ist

für das heutige „Leben“ des 2311 äußerst günstig, dass ich das

vorher nicht gewusst habe.

|

|

Am 8. November 2005 kann der Wagen in der Zentralwerkstätte der Wiener Linien fahrbereit präsentiert werden. Zu Gast ist bei dieser kleinen Feier der VEF, der mit dem Dreiwagenzug 2447-1627-1630 in die ZW kommt. Die eigenen k3 1613 und 1622 aus Mödling zu bringen, war für uns aus Kostengründen leider keine Option. Aber auch so ist es ein Supertag, an dem sich 2311 auch im Dreiwagenzug bewähren darf, und die Kameras rauchen, so viele Bilder werden geschossen.

Ich möchte diesen

Bericht nicht beschließen, ohne den Herrn Adamek senior und junior,

Herrn Springer, Herrn Koll sowie den zuständigen Mitarbeitern der ZW der

Wiener Linien für ihre gute Arbeit herzlich gedankt zu haben! Unser

großartige Tischler, Herr Eduard Dvorak, hat dieses

Event

leider nicht mehr erleben dürfen. Er ist einige Monate vorher völlig

unerwartet gestorben!

| Homepage | Vorwort | Übersicht | Verkehrsgeschichte Mödlings | Verein | Fahrzeuge | Infos Museum | Öffnungszeiten | Publikationen | Ehrentafel | Links in Arbeit |

Archiv | Impressum |